hommages

2023

Dominique BINET (1944 - 2023)

Dominique Binet ©

Jean-Marc EHANNO (1942 - 2023)

Jean-Marc Ehanno ©

Joël FROMENT (1938 - 2023)

Joël Froment ©

Roland ORÉPÜK (1950 - 2023)

Roland Orépük ©

On retrouve ici son lumineux sourire lors du vernissage de l'exposition "Collection partagée" (20 mai – 12 septembre 2016) au Musée Hébert de La Tronche, qui proposait une sélection des principales acquisitions d'un groupe d'amateurs d'art contemporain baptisé "La Pelle à gâteau". Roland avait non seulement su créer une œuvre, mais également – et c'est suffisamment remarquable pour être remarqué - faire de sa vie une œuvre d'art à l'aune d'une générosité qui n'avait d'égale que sa bonté.

Roland Orépük ©

Peintre, graphiste, membre du comité des Réalités Nouvelles à Paris, fondateur et commissaire de la Biennale Internationale d'Art Non Objectif de Pont-de-Claix, dans la métropole grenobloise, dont il avait fait le centre mondial d'un réseau ayant Kiev, Sydney ou encore Athènes pour “satellites” (mais pas que...).

2021

Octavio HERRERA (1952 - 2021)

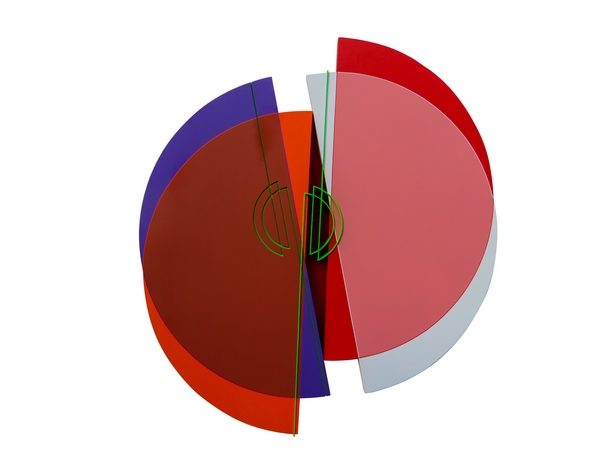

Octavio HERRERA ©

Octavio Herrera né au Venezuela en 1952 s’installe à Paris en 1977.

D’un naturel curieux, toujours en quête des connaissances nécessaires au développement d’un travail raffiné, basé sur un principe élémentaire : la composition.

Celle-ci est auto-générée par l’interdépendance des lignes qui semblent obéir à une loi interne propre, pour former les motifs géométriques. Des formes, des couleurs et des volumes s’associent par rotation, superposition ou transparence. Les tonalités, tantôt chaudes tantôt froides, renforcent une spatialité structurée sans ambiguité. Julio Le Parc salua le travail d’Herrera et remarqua « son grand mérite a été de refuser la facilité pour construire son propre langage à partir de schémas fondamentaux nous conduisant à un richissime jeu visuel où, transparences, superpositions et symétries réelles ou virtuelles, proposent un véritable dialogue au spectateur ».

Octavio HERRERA, Relief ligne descriptive verte, acrylique sur PVC, 67 x 61 cm, 2019.

2020

Angelina CAPORASO (1918 - 2020)

Angelina CAPORASO © Leonardo Antoniadis

« Il y a beaucoup de chose dans ce tableau, dit Angelica Caporaso, face à chaque toile extirpée de l’une des piles meublant sa chambre-‐atelier.

Mutine, elle poursuit : «Quand je regarde, je suis au moment où je l’ai dessinée.» Les souvenirs se déploient : «J’ai beaucoup travaillé à partir du mouvement de l’eau.», «Je peins beaucoup de variations », Angélica peint toujours, et surtout dessine, biffant le papier à l’aide de plumes d’acier et d’encre de Chine…

«On commence à peindre avec une idée lointaine, et ça se réalise petit à petit».

Extrait des propos recueillis par Françoise Monnin dans Artension n°154, mars-‐avril 2019.

Angelina CAPORASO, Trois maisons dans le delta, encre sur papier, 100 x 70 cm, 2019.

Née en 1918 à Buenos Aires, Argentine.

1958

Premières expositions à Buenos Aires.

1961

Installation à Paris, rencontre le peintre et graveur britanique Stanley William Hayter à l'atelier 17.

1969

Ouvre son propre atelier de gravure à Paris avec l'artiste américaine Jean Lodge et participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives...

La reconnaissance internationale est rapide, en 1974 le cinéaste argentin John Dickinson lui consacre un documentaire.

Son travail est présenté dans de nombreuses collections publiques, tel que le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, de Caen, de Buenos Aires, National Gallery de Washington, British Museum, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque Royale de Belgique.

2019

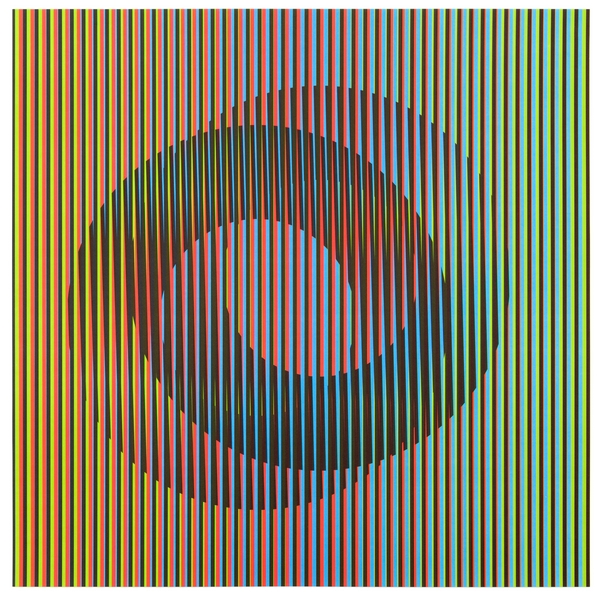

Carlos CRUZ DIEZ (1923 - 2019)

Carlos CRUZ-DIEZ © Cruz-Diez Art Foundation

En avril 2017, Carlos Cruz-Diez publiait une lettre ouverte à la jeunesse vénézuélienne intitulée “En Venezuela hay que inventarlo todo” (Au Venezuela, il faut tout inventer). Nous vous en proposons une traduction – à lire en intégralité dans le catalogue du Salon Réalités Nouvelles 2019 – qui est le plus simple et le plus bel hommage que nous pouvons rendre à cet ami fidèle des Réalités Nouvelles (Carlos Cruz-Diez a notamment exposé au Salon en 1974, 1975, 1976 et 2006) qui exprime ici le rôle de l’art et son engagement dans la situation de détresse de son pays natal.

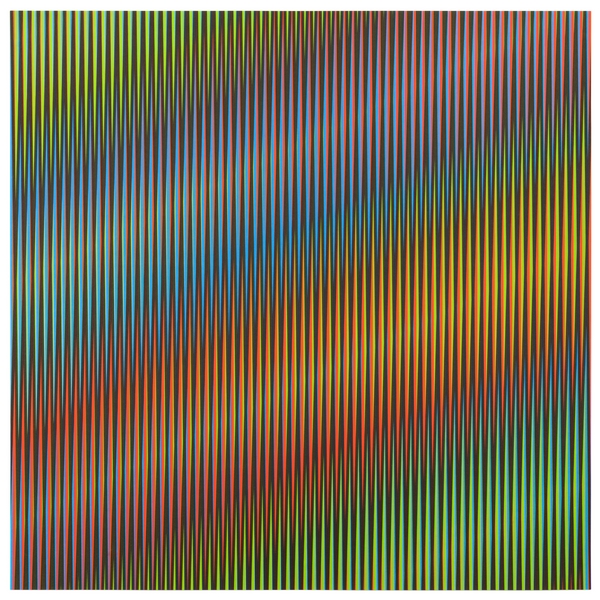

Carlos CRUZ-DIEZ, Induction Chromatique à Double Fréquence, Série RGB Semana, Jueves, 2013, lithographie sur papier, 60 x 60 cm. Courtesy galerie gimpel & müller © Atelier Cruz-Diez

« Ecrire ce message à tous les Vénézuéliens, et en particulier aux jeunes qui risquent leurs vies tous les jours dans les rues du Venezuela, est né de la douleur et de l’angoisse devant les événements tragiques qui accablent mon pays. En outre, je tiens à exprimer mon admiration que suscite l’attitude déterminée qui les a amenés à faire face à un régime bâti sur un modèle épuisé et obsolète, déterminé à détruire les valeurs humaines (…) Si mes efforts dans la vie pour trouver une place dans le monde de l’art peuvent servir de référence, je vous dis que j’ai réussi à le faire grâce à une liberté totale. La liberté ne peut être atteinte que dans la démocratie. Une liberté sans préjugé ni dogme. Je pense que cette dernière condition est nécessaire pour pouvoir s'attaquer sérieusement à la crise des modèles que nous affrontons au Venezuela aujourd’hui. Pendant le régime de terreur instauré par la dictature militaire de Pérez Jiménez, où je devais vivre et subir, il était connu que les personnes, en particulier les opposants détenus par la Sécurité Nationale, étaient torturées et souvent disparaissaient sans laisser de traces. J’ai quitté le Venezuela parce que c’était une situation humiliante, là il n’y avait pas de place pour la culture ou l’art. L’objectif d’une armée est de détruire ou de démolir l’ennemi.

Carlos CRUZ-DIEZ, Induction Chromatique à Double Fréquence, Série RGB Semana, Martes, 2013, lithographie sur papier, 60 x 60 cm. Courtesy galerie gimpel & müller © Atelier Cruz-Diez

Au contraire, l’art est généreux, un artiste sert à enrichir l’esprit de ses pairs. L’art dans toutes ses manifestations, la poésie, la littérature, la musique, la danse, le théâtre, la peinture sont autant d’éléments nutritifs pour l’esprit du peuple. (…) Au Venezuela, le tragique pour le pays a été que les dépossédés de "compréhension et de raison", comme dit la tonada margariteña (chanson populaire vénézuélienne, ndlr), aient pris le pouvoir, détruisant des institutions démocratiques garantes de la liberté et du progrès humain. L’ignorant promeut l’ignorance sans se rendre compte que cela engendre l’isolement et la destruction de son propre pays et qu’à la fin cela mènera inévitablement à sa propre destruction. Je le dis en tant qu’artiste, car l’art n’a pas d’idéologie. Si l’art était une idéologie imprégnée de fanatisme, il lui faudrait écraser, emprisonner, torturer ou tuer ses ennemis pour se faire comprendre. Aucun artiste n’en tue un autre parce qu’il n’aime pas son discours. (…)

A 94 ans, je vous dis sincèrement que vous avez à vivre une période extraordinaire parce que tout est obsolète et que vous devez tout inventer à nouveau. »

Carlos Cruz-Diez, avril 2017

Michel HUMAIR (1926 - 2019)

Michel HUMAIR, Lumière d’été, non daté, acrylique sur toile, 195 x 130 cm © Philippe Lendrin – Melun

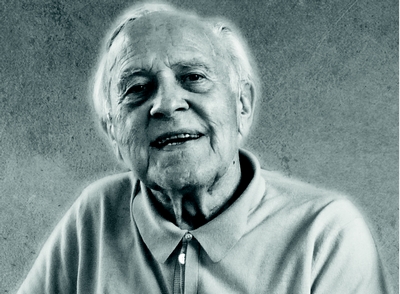

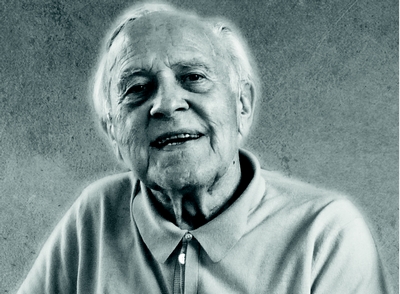

Michel HUMAIR © Musées de Sens – E. Berry

Michel était, est mon ami.

Cette amitié tient, non seulement à la sympathie qu’il m’inspirait mais aussi à ses oeuvres avec lesquelles je me trouve en affinité et qui me procurent la même joie que chacun peut ressentir devant un tableau, à l’écoute ou à la lecture d’une oeuvre qui lui parle.

Ce peuvent être, une note, une image, un accord de tons.

Il nous est arrivé de partager des étés en Espagne avec nos amis Louis Nallard et Maria Manton.

Tandis que je faisais de la plongée, Michel pêchait à la ligne. Si j’évoque ce souvenir, c’est parce que les voyages, à Venise, en Espagne, en Russie, en Egypte, ont nourris son oeuvre, comme les bords de Loire où il aimait séjourner, comme la pêche à la truite que ce gamin jurassien, pratiquait dès l’enfance. Le bouillonnement des torrents, semblable à son caractère passionné et à son physique, l’éclair du poisson arraché à l’eau, se retrouvent dans ses premières toiles, comme par la suite la lumière d’Orient ou les brumes de la Neva.

Les sables de la Loire, les ardoises de Touraine, les buvards roses de son adolescence l’inspiraient. Il s’identifiait aux paysages, à un être, à un vol d’oies cendrées qui se retrouvaient capturées dans ses tableaux. Il s‘agit d’une oeuvre de feu, ardente, passionnée, mais aussi pudique, où sous les flammes des couleurs se cachent des silences et une violente sensibilité.

Dans sa vie, Michel se montrait d’une rigueur mais aussi d’une générosité qui se retrouvent dans ses compositions. Il n’est pas facile de parler de l’oeuvre d’un peintre, celle-ci se regarde mais ne se raconte pas. Regardez les toiles de Michel, vous le verrez apparaître dans toute sa vigueur, sa fougue, sa vie. L’authenticité s’impose et ne se discute pas. Michel aura été un grand témoin de son temps. Nous ne l’oublierons pas.

Youri

Repères bibliographiques

Né le 23 avril 1926 dans le Jura suisse.

Enfance et adolescence en Suisse.

Études de dessinateur en publicité à Lausanne.

1947 : s’installe à Paris, fréquente l’école des Beaux Arts et l’Académie de La Grande Chaumière..

1948 : première exposition à Paris, Galerie Barreiro, rue de Seine.

Vit et travaille successivement à Paris, à Aubervilliers puis en Bourgogne.

Investit avec passion la Touraine et la Loire.

Tandis que je faisais de la plongée, Michel pêchait à la ligne. Si j’évoque ce souvenir, c’est parce que les voyages, à Venise, en Espagne, en Russie, en Egypte, ont nourris son oeuvre, comme les bords de Loire où il aimait séjourner, comme la pêche à la truite que ce gamin jurassien, pratiquait dès l’enfance. Le bouillonnement des torrents, semblable à son caractère passionné et à son physique, l’éclair du poisson arraché à l’eau, se retrouvent dans ses premières toiles, comme par la suite la lumière d’Orient ou les brumes de la Neva.

Les sables de la Loire, les ardoises de Touraine, les buvards roses de son adolescence l’inspiraient. Il s’identifiait aux paysages, à un être, à un vol d’oies cendrées qui se retrouvaient capturées dans ses tableaux. Il s‘agit d’une oeuvre de feu, ardente, passionnée, mais aussi pudique, où sous les flammes des couleurs se cachent des silences et une violente sensibilité.

Dans sa vie, Michel se montrait d’une rigueur mais aussi d’une générosité qui se retrouvent dans ses compositions. Il n’est pas facile de parler de l’oeuvre d’un peintre, celle-ci se regarde mais ne se raconte pas. Regardez les toiles de Michel, vous le verrez apparaître dans toute sa vigueur, sa fougue, sa vie. L’authenticité s’impose et ne se discute pas. Michel aura été un grand témoin de son temps. Nous ne l’oublierons pas.

Youri

Repères bibliographiques

Né le 23 avril 1926 dans le Jura suisse.

Enfance et adolescence en Suisse.

Études de dessinateur en publicité à Lausanne.

1947 : s’installe à Paris, fréquente l’école des Beaux Arts et l’Académie de La Grande Chaumière..

1948 : première exposition à Paris, Galerie Barreiro, rue de Seine.

Vit et travaille successivement à Paris, à Aubervilliers puis en Bourgogne.

Investit avec passion la Touraine et la Loire.

2017

Jean-François GUZRANYI (1956 - 2016)

Jean-François GUZRANYI © Thierry Lefèvre

Membre du Comité du Salon Réalités Nouvelles

« En franchissant le seuil de l'atelier de Jean-François Guzranyi, une odeur vous invite vers un ailleurs… Partout des références : ethnologique comme ce magnifique masque africain, mémoire d'un passé familial présent par ses objets divers, pendule, vieux bocaux, murs recouverts de souvenirs… Tout autour de l'artiste, des toiles renversées, soigneusement rangées contre les murs. Les fenêtres occultées n'offrent aucune évasion, seules les œuvres en cours ouvrent l'unique perspective.

Dans un coin de l'atelier, un chevalet dressé avec sur sa droite, une palette tablette, témoin de l'acte créateur, qui connaît repentir, faiblesses, fougue et passions… C'est la fabrique de toute cette alchimie, un autel où l'artiste célèbre cette magnifique pâte picturale. Sa palette de couleur : le rouge domine avec toutes ses nuances, du rose au violacé, le jaune ocre naturel venant de variétés de schistes et de grès, le gris, le bleu, le vert olive, et le blanc kaolin…

Jean-François GUZRANYI, Plaisir rupestre, 2005, huile sur toile, 73 x 92 cm © Pascal Bories

Guzranyi pratique bien la peinture des maîtres anciens, porteur de la grande tradition picturale, avec cette technique mystérieuse, ces effets émaillés, ces glacis : la peinture à l'huile, celle du repentir, du séchage lent. Huiles de lin, de noix, d’œillette, d'hélianthe, de carthame… huiles essentielles. Les vernis et résines, dammar, mastic, copal de Venise… donnent aux couleurs une brillance qui rappelle l'émail, toute une alchimie qui déjà nous invite au voyage.

(…) L'évidente qualité plastique de Guzranyi tient aussi dans sa faculté d'emmener le “regardeur” à aller au-delà du visible, en libérant le regard, en induisant dans la vision le trouble de la reconnaissance, l'objet questionne par sa taille, par ses formes reconnues et inconnues, brouille la vision. C'est dans cette mise sous tension qu'il amène à une confrontation objective de la peinture.

Son œuvre interroge en permanence le passé, pour mieux se projeter dans le futur.

Jean-François Guzranyi est de la lignée des grands peintres : il porte le relais au plus haut niveau.»

Maryse Bordet-Maugars, septembre 2007

(texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2017)

Louis NALLARD (1918 - 2016)

Louis NALLARD © Archives RN

« Nallard n'est pas un nerveux ou un déchiré. Il est costaud. Dans sa peinture il peut se permettre la sensibilité, la finesse, même le bon goût. Ce n'est pas un raffiné. Il veut réaliser une peinture solide, donner à ses émotions une base très large dans la réalité. Il vit ce qu'il voit. Il a des racines dans le monde. Pour lui il n'y a pas un monde extérieur et un monde intérieur : ils sont confondus. Et il peint cela. Peindre cette réalité veut dire réunir au lieu de choisir : ne renoncer à aucun aspect de la réalité jusqu'à la rendre concrète dans la peinture. C'est pourquoi Nallard travaille très lentement. Il veut s'inscrire totalement dans sa toile. Les couleurs de ses toiles sont sonores comme la terre lourde, qu'il aime. Les couleurs deviennent de la lumière, émanant discrètement de l'intérieur de la toile. La lumière forme l'espace. L'espace dans ses toiles est partout un mouvement. C'est un mouvement en repos, c'est un repos en mouvement, mais partout un mouvement tendu. Les formes l'accentuent. Elles se nouent et se libèrent et forment un rythme cohérent. Dans la peinture de Nallard tous les éléments ne font qu'un. La qualité de la couleur est sa lumière, la qualité de la lumière est son espace, la qualité de la forme est son rythme. Une toile de Nallard est un organisme vivant, évident comme la nature. »

Edy de Wilde, préface de l'exposition “Nallard” à la Galerie Jeanne Bucher en 1961

Louis NALLARD, L’écorché (n°416965), 1991, huile sur toile, 160 x 180 cm © Galerie Jeanne Bucher, Paris

« Nallard chemine en homme proche de la terre, de cette glèbe bourguignonne plantureuse dont il connaît bien la plasticité grasse et humide. L'Algérie et l'Espagne ont ajouté la brûlure des soleils qui dessèchent et accusent au riche répertoire des lumières et des conformations. Cette dualité d'inspiration répond à une double tendance naturelle. En effet, la puissance, voire la violence du tempérament qui le pousserait à de grands gestes romantiques se trouve contredite par un sens de la mesure inné, qui lui impose une certaine réserve dans l'effusion et la recherche d'une forme, d'un style classique au demeurant. Cela aboutit à l'engager dans une gestion réfléchie de son aventure intérieure, à livrer avec parcimonie les témoignages de son débat, sans parvenir à éliminer la chaleur et la richesse de l'instinct. La voie du renoncement mène à une certaine sagesse. D'où sa disposition à ne pas donner libre cours au lyrisme et au talent, à choisir une technique d'approche traditionnelle qui implique la lenteur ; des formats adaptés à la condensation souhaitée – en quelque sorte une liturgie de la sévérité. Tout cela n'est pas, faut-il le souligner, dans l'air du temps... L'ensemble de ces déterminations crée un style de vie, de prospection et de formulation pour répondre à son tourment majeur : mettre en cause. »

Jean-François Jaeger, extrait de la préface de l'exposition “Louis Nallard - Petite géomancie picturale” à la Galerie Jeanne Bucher en 1985 (texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2017)

Jacques ZIVY (1928 - 2017)

Jacques ZIVY © Jacques Zivi

Immobiles et silencieuses, les pierres sculptées se dressent, denses et massives. Leur masse, leur plénitude, leur stabilité font partie de l’impression qu’elles vous donnent, même élancées, même en mouvement. Cette profondeur, cette agitation ou cette immobilité, cette présence, comment nous sont-elles transmises ? Des blocs s’entrechoquent, s’emboîtent et s’empilent. A leur jonction se dessinent arrêtes, creux et reliefs qui vont se perdre dans la matière même de ces blocs, et une unité s’impose.

Ces surfaces compliquées qu’on essaye de saisir en tournant autour, sont aussi le lieu de jeux entre la rugosité de la roche brute et la douceur de la pierre polie. Un jeu qui donne envie de toucher.

Lumière accrochée ou reflétée, dureté et douceur de la pierre, équilibre et déséquilibre des volumes, intelligence et émotion.

Michel Zivy, 2017

Jacques ZIVY, Sans titre, 2012, taille directe sur pierre d’Euville, 61.5 x 58 x 29 cm © Jacques Zivi

Les pierres sculptées par Jacques Zivy ne comportent jamais de trous, de perforations ou de quelconques “passages” comme il y en a dans tant d’autres œuvres, de Michel-Ange à Moore ou de Rodin à Giacometti. Non : chez Zivy, du plein et rien que du plein. Pas de jeu entre le plein et le vide. Certes, il y a plis et conséquences des plénitudes. Une “logique du plein” ? Si l’on veut. En réalité, plus qu’une logique, c’est une esthétique.

Qu’est-ce que le plein ? Et d’où vient-il ? Quand on détache du rocher une pierre, elle est généralement d’un seul bloc ; il est rare que des bulles y soient encloses. Mais ce plein du départ n’est qu’une donnée brute, née de phénomènes géologiques, et qui ne se fait pas valoir comme plein. A cette exploration, puis à cette démonstration va se consacrer Zivy. Il entreprend de chercher ce qui peut se passer quand un plein, alors que son grain, sa couleur, sa taille, son poids reculent au second plan, tant à n’exprimer que sa propre plénitude. Il se passe bien des choses que Zivy cherche, puis montre : par exemple, que le plein n’est pas forcément massif, compact. Il peut être ailé, ou aplati, ou rebondi, basculé, éclaté, svelte, oblong, éclaté aussi bien que dodu, aérien aussi bien que pesant. Lorsque Zivy invoque la “force interne” qui donnerait à la pierre ses formes, comme la vie végétale donne à l’arbre son tronc et ses branches, il sait bien que la formation des roches obéit à de tout autres processus. Cette force interne n’existe pas dans la nature. Mais elle agit dans la sculpture. Bref, elle est imaginaire, et à ce titre elle est créatrice, elle développe toute une poésie. Ce qui “sculpte” ici, ce n’est pas le plein c’est l’idée du plein.

L’une des conséquences de ce principe est que l’on peut, que l’on doit faire le tour des œuvres. Le plein est plein de tous les côtés. Il n’est pas adossé, comme le sont peinture et bas-relief, à quelque troisième dimension abolie par convention, même si on tente de l’exprimer. Si une partie du public croit que la sculpture exclut le mouvement réel du corps, il faut le pousser à se déplacer. Zivy a souvent une tactique qui présente une face de l’œuvre qui intrigue et pousse à aller voir ce qui se passe de l’autre côté. On rencontre alors d’étranges symétries ou tel détail d’une face semble rappeler celui d’une autre face, mais sans jamais le reproduire. En variant autour du thème.

On peut tourner autour du Balzac de Rodin, ou de l’Héraclès archer de Bourdelle, mais on ne les voit jamais d’en haut. Même le Moïse de Michel-Ange. Les Zivy, on peut les regarder par en dessus. On peut même parfois regretter qu’il existe un haut et un bas, une pesanteur, donc une face inaccessible, invisible, bien que ces exigences physiques donnent aussi sa signification à toute l’œuvre. S’y ajoutera le problème de la lumière, chaque œuvre pouvant changer d’aspect et d’expression selon la face dont la lumière s’y accrochera.

Tout cela – et bien d’autres choses encore – rend complexe, riche, problématique une œuvre qui semble au départ se donner pour toute simple. Provocation ? En tout cas ironie à montrer des “cailloux” comme s’ils sortaient de quelque latomie mythologique, données absurdes, imprévisibles et improbables. Et puis ces œuvres m’obligent à changer mon regard, à prendre le temps de retrouver le processus mental qui a disposé du volume, du pli de l’arête de l’empilement des rondeurs. Le simple se révèle complexe subtil, pensé et repensé. Le point de départ s’avère aboutissement. La prétendue météorite acquiert se dignité d’œuvre humaine. Un sculpteur est passé par là.

Olivier Revault d’Allonnes, 1996

2015

Thierry THOMEN (1960 - 2015)

Thierry THOMEN © Thierry Thomen

« Délaissant au sortir de l’adolescence ses talents innés de dessinateur, les premières peintures de Thierry Thomen trouvent leur source d’inspiration dans la géométrie fantastique du mouvement SPACE, né en 1975. La figuration d’espaces synthétiques au moyen de la perspective et de l’aérographe permet alors l’émergence d’une simulation de volumes dans l’espace virtuel du tableau. Ce travail prolixe donne naissance à la série “Espaces synthétiques” dès le début des années 80. La lumière est, dès lors, une véritable source d’énergie maintenant ses formes en sustentation… Cette recherche ouvre ensuite la voie à des collages, puis par extension à des reliefs, assemblages géométriques successifs constitués de matériaux divers, objets de récupération industriels et technologiques. Thierry Thomen rejoint alors le courant MADI.

Thierry THOMEN, Effusion B-120#4, 2014, acrylique et PVC, 120 x 120 cm © Thierry Thomen

Le développement de ses recherches tend ensuite vers une multiplication des repères visuels, par le moyen d’un élargissement de leur champ de perception (grandes surfaces colorées, toiles, volumes assemblés, installations basées sur des séries etc.). Ces procédés de compositions élargies suggèrent des échanges visuels (…) induisent des rythmes et des repères sans cesse renouvelés. Les phénomènes visuels que Thierry Thomen propose au travers de ses toiles explorent la transformation lumineuse de la couleur, sa propagation dans l’espace du tableau et bien au-delà encore.

A l’occasion de son exposition au centre d’Art Albert Chanot à Clamart en 2011, l’artiste écrit : « Il s’agit d’une recherche basée sur une combinaison simple : support, forme géométrique élémentaire, et couleur dont la mise en œuvre engendre des effets de dispersion tout particuliers. Ne laissant apparaître que la luminescence, la perception immédiate est perturbée au bénéfice d’une vibration immatérielle dont on a du mal à situer la source. »

Loredana Rancatore

(texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2015)

Thierry THOMEN © Thierry Thomen

« Délaissant au sortir de l’adolescence ses talents innés de dessinateur, les premières peintures de Thierry Thomen trouvent leur source d’inspiration dans la géométrie fantastique du mouvement SPACE, né en 1975. La figuration d’espaces synthétiques au moyen de la perspective et de l’aérographe permet alors l’émergence d’une simulation de volumes dans l’espace virtuel du tableau. Ce travail prolixe donne naissance à la série “Espaces synthétiques” dès le début des années 80. La lumière est, dès lors, une véritable source d’énergie maintenant ses formes en sustentation… Cette recherche ouvre ensuite la voie à des collages, puis par extension à des reliefs, assemblages géométriques successifs constitués de matériaux divers, objets de récupération industriels et technologiques. Thierry Thomen rejoint alors le courant MADI.

Thierry THOMEN, Effusion B-120#4, 2014, acrylique et PVC, 120 x 120 cm © Thierry Thomen

Le développement de ses recherches tend ensuite vers une multiplication des repères visuels, par le moyen d’un élargissement de leur champ de perception (grandes surfaces colorées, toiles, volumes assemblés, installations basées sur des séries etc.). Ces procédés de compositions élargies suggèrent des échanges visuels (…) induisent des rythmes et des repères sans cesse renouvelés. Les phénomènes visuels que Thierry Thomen propose au travers de ses toiles explorent la transformation lumineuse de la couleur, sa propagation dans l’espace du tableau et bien au-delà encore.

A l’occasion de son exposition au centre d’Art Albert Chanot à Clamart en 2011, l’artiste écrit : « Il s’agit d’une recherche basée sur une combinaison simple : support, forme géométrique élémentaire, et couleur dont la mise en œuvre engendre des effets de dispersion tout particuliers. Ne laissant apparaître que la luminescence, la perception immédiate est perturbée au bénéfice d’une vibration immatérielle dont on a du mal à situer la source. »

Loredana Rancatore

(texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2015)

2014

Caroline LEE (1932 - 2014)

Caroline LEE © Caroline Lee

« Née à Chicago, elle obtint une bourse Fulbright pour continuer ses études de peintre à Paris. Avant de venir en France, l’artiste avait vu le travail de Rodin à San Francisco qui a eu une influence décisive : « Le jour où j’ai vu les oeuvres de Rodin j’ai compris que je deviendrais sculpteur. » A son arrivée à Paris, en 1958, elle a tout naturellement entrepris de visiter toutes les galeries, les musées et les fondations disséminés à travers la ville.

Elle s’est très vite rendu compte que Paris était l’endroit idéal pour devenir artiste. « Je ne suis pas retournée à Chicago pendant quatre ans. Je vivais dans un environnement totalement français. » Parmi les jeunes sculpteurs français qui « montaient » à cette époque elle a été particulièrement impressionnée par Germaine Richier et encore plus par César, « Nous nous sommes tout de suite entendus » dit-elle, et il devint l’un de ses mentors. « J’allais tous les jours à la fonderie Susse avec mon marteau et mes tenailles pour apprendre le plus possible des autres sculpteurs. » (…)

Caroline LEE, Thoughts (Les pensées), 1972, aluminium (fraisage et tournage), 43 x 33 x 15 cm © Caroline Lee

L’élément le plus reconnaissable de toutes les œuvres de cette artiste est l’envolée vers l’avant, optimiste, survolant la vie quotidienne. Dans les années soixante, Caroline Lee a véritablement trouvé son propre vocabulaire comme le prouvent les nombreuses œuvres en cuivre, laiton, acier et aluminium qu’elle a produites dans un laps de temps impressionnant. (…) Caroline Lee a travaillé de façon intensément physique, son esprit et son corps étaient totalement engagés afin que le résultat soit crédible et durable. Ses œuvres sont aussi fortement implantées dans notre subconscient qu’elles le sont dans la terre ou les eaux qui les environnent. C’est une artiste qui célébrait la vie, et qui a atteint un contrôle absolu sur tout ce qui inspirait son esprit et ses mains. »

Ann Cremin, Lyon, septembre 2014

(texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2014)

Robert FACHARD (1921 - 2012)

Robert FACHARD © Robert Fachard

« Les visiteurs du Musée ou les passants de la rue des Pierres, Meudonnais ou non, connaissent-ils l’auteur de la très belle porte monumentale des jardins ? En fer et laiton dont le vaste tondo aux mouvements dynamiques s’inscrit sur la verticalité de la grille, elle est due au sculpteur Robert Fachard dont on peut voir d’autres œuvres en pierre dans les allées ou les massifs du parc entre l’Helvétia de Courbet, Bourdelle, Arp, Stahly, Couturier ou Poncet.

Modeste jusqu’à l’effacement, Fachard n’est pas de ceux qui s’imposent. Il propose en travailleur infatigable de la pierre, du marbre ou du laiton soudé et chromé, une œuvre multiforme entre la verticalité dominatrice et la tentation retenue du baroque. Héritier d’une longue lignée de tailleurs de pierre venus de la Creuse au siècle dernier, et dont plusieurs témoignages existent encore, Fachard après avoir reçu les conseils d’Henri Laurens, et collaboré avec Arp, s’est beaucoup investi en accord avec les architectes dans l’espace urbain. Du trièdre dynamique en acier de Vitry-le-François en 1969 à la Composition courbe, en duralinox, de Charmes (Vosges) en 1972, de l’entrée monumentale et de la stèle commémorative du cimetière de Marignane en 1976 aux échelonnements en cascade, également en pierre, de la Cour d’appel de Reims (1982) jusqu’aux fontaines de Castillon-du-Gard en 1990, de Plumelec en 1993, parmi ses principales œuvres.

Robert FACHARD, Jubilé, 1994, pierre, 250 x 120 x 70 cm © Robert Fachard

Ses pièces d’atelier – qu’il a construit lui-même avec sa maison de Meudon – mêlent les structures stables de pierre qu’il taille dans les carrières bourguignonnes, aux envolées libres et légères, et aux courbes arrondies du laiton ou de l’acier. Elles se déploient dans l’espace à partir de calculs patiemment médités. Ni le hasard ni l’impulsion irraisonnée n’interviennent dans les compositions de cet artisan – noble qualificatif – dont on souhaite que ses œuvres ornent nos espaces publics. Fachard est aussi l’auteur de collages de papiers découpés ocres ou gris qui transposent les formes de ses sculptures, les préparent ou les accompagnent. Ainsi l’ensemble de son travail se présente-t-il en deux volets, l’un comportant ses pièces monumentales ouvertes à l’espace et à la lumière le plus souvent des commandes ou réalisées au titre du 1%, l’autre où il donne à ses œuvres, dans le retirement de l’atelier, en prise avec la matière, le plus sensible et le plus secret de lui-même. »

Pierre Cabanne, Meudon, 1999

Caroline LEE © Caroline Lee

« Née à Chicago, elle obtint une bourse Fulbright pour continuer ses études de peintre à Paris. Avant de venir en France, l’artiste avait vu le travail de Rodin à San Francisco qui a eu une influence décisive : « Le jour où j’ai vu les oeuvres de Rodin j’ai compris que je deviendrais sculpteur. » A son arrivée à Paris, en 1958, elle a tout naturellement entrepris de visiter toutes les galeries, les musées et les fondations disséminés à travers la ville.

Elle s’est très vite rendu compte que Paris était l’endroit idéal pour devenir artiste. « Je ne suis pas retournée à Chicago pendant quatre ans. Je vivais dans un environnement totalement français. » Parmi les jeunes sculpteurs français qui « montaient » à cette époque elle a été particulièrement impressionnée par Germaine Richier et encore plus par César, « Nous nous sommes tout de suite entendus » dit-elle, et il devint l’un de ses mentors. « J’allais tous les jours à la fonderie Susse avec mon marteau et mes tenailles pour apprendre le plus possible des autres sculpteurs. » (…)

Caroline LEE, Thoughts (Les pensées), 1972, aluminium (fraisage et tournage), 43 x 33 x 15 cm © Caroline Lee

L’élément le plus reconnaissable de toutes les œuvres de cette artiste est l’envolée vers l’avant, optimiste, survolant la vie quotidienne. Dans les années soixante, Caroline Lee a véritablement trouvé son propre vocabulaire comme le prouvent les nombreuses œuvres en cuivre, laiton, acier et aluminium qu’elle a produites dans un laps de temps impressionnant. (…) Caroline Lee a travaillé de façon intensément physique, son esprit et son corps étaient totalement engagés afin que le résultat soit crédible et durable. Ses œuvres sont aussi fortement implantées dans notre subconscient qu’elles le sont dans la terre ou les eaux qui les environnent. C’est une artiste qui célébrait la vie, et qui a atteint un contrôle absolu sur tout ce qui inspirait son esprit et ses mains. »

Ann Cremin, Lyon, septembre 2014

(texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2014)

Robert FACHARD (1921 - 2012)

Robert FACHARD © Robert Fachard

« Les visiteurs du Musée ou les passants de la rue des Pierres, Meudonnais ou non, connaissent-ils l’auteur de la très belle porte monumentale des jardins ? En fer et laiton dont le vaste tondo aux mouvements dynamiques s’inscrit sur la verticalité de la grille, elle est due au sculpteur Robert Fachard dont on peut voir d’autres œuvres en pierre dans les allées ou les massifs du parc entre l’Helvétia de Courbet, Bourdelle, Arp, Stahly, Couturier ou Poncet.

Modeste jusqu’à l’effacement, Fachard n’est pas de ceux qui s’imposent. Il propose en travailleur infatigable de la pierre, du marbre ou du laiton soudé et chromé, une œuvre multiforme entre la verticalité dominatrice et la tentation retenue du baroque. Héritier d’une longue lignée de tailleurs de pierre venus de la Creuse au siècle dernier, et dont plusieurs témoignages existent encore, Fachard après avoir reçu les conseils d’Henri Laurens, et collaboré avec Arp, s’est beaucoup investi en accord avec les architectes dans l’espace urbain. Du trièdre dynamique en acier de Vitry-le-François en 1969 à la Composition courbe, en duralinox, de Charmes (Vosges) en 1972, de l’entrée monumentale et de la stèle commémorative du cimetière de Marignane en 1976 aux échelonnements en cascade, également en pierre, de la Cour d’appel de Reims (1982) jusqu’aux fontaines de Castillon-du-Gard en 1990, de Plumelec en 1993, parmi ses principales œuvres.

Robert FACHARD, Jubilé, 1994, pierre, 250 x 120 x 70 cm © Robert Fachard

Ses pièces d’atelier – qu’il a construit lui-même avec sa maison de Meudon – mêlent les structures stables de pierre qu’il taille dans les carrières bourguignonnes, aux envolées libres et légères, et aux courbes arrondies du laiton ou de l’acier. Elles se déploient dans l’espace à partir de calculs patiemment médités. Ni le hasard ni l’impulsion irraisonnée n’interviennent dans les compositions de cet artisan – noble qualificatif – dont on souhaite que ses œuvres ornent nos espaces publics. Fachard est aussi l’auteur de collages de papiers découpés ocres ou gris qui transposent les formes de ses sculptures, les préparent ou les accompagnent. Ainsi l’ensemble de son travail se présente-t-il en deux volets, l’un comportant ses pièces monumentales ouvertes à l’espace et à la lumière le plus souvent des commandes ou réalisées au titre du 1%, l’autre où il donne à ses œuvres, dans le retirement de l’atelier, en prise avec la matière, le plus sensible et le plus secret de lui-même. »

Pierre Cabanne, Meudon, 1999

2013

LOUTTRE B. (1926 - 2012)

LOUTTRE.B tirant une gravure en 1982 © DR

« Ce qui frappe au premier regard devant les tableaux de Louttre.B, c’est la force de leur évidence, leur immédiateté et le plaisir qu’ils expriment. Louttre.B ne peint pas en partant de concept, projet ou convention de ou sur l’acte de peindre. Il peint du dedans de la peinture. Comme si ce médium était pour lui un mode d’expression aussi naturel pour exprimer l’être au monde, que peut l’être la parole, une procédure aussi simple que le fait de marcher. »

Jean-Paul Blanchet, 2009, (texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2013)

LOUTTRE.B, Arbre-roi, 2012, acrylique sur toile, 150 x 150 cm

« Je crois à la nécessité d'un travail long et régulier. Conceptualiser une œuvre, c'est la figer. Pour moi, c'est la continuité de l'effort qui engendre la conception. J'aimerais avoir des théories, des certitudes ; je ne suis qu'un joueur de colin-maillard. Je redoute de penser les choses autrement qu'avec la main. Je m'étonne de ces artistes qui font agrandir une maquette par d'autres ; ils perdent le meilleur ; ils ont le goût du fruit mais ni le jus ni sa texture. »

Louttre B., 2009

Quentin VAN OFFEL (1929 - 2012)

Quentin VAN OFFEL en 2008 à Paris © DR

Quentin VAN OFFEL, Fenêtre, 2012, acrylique sur toile

« Quentin Van Offel est un peintre d’origine flamande né en France en 1929. Sa première exposition personnelle est organisée par la galerie Georges Giroux à Bruxelles, en 1955. A l’âge de 40 ans, Quentin Van Offel passe de la peinture figurative à la peinture abstraite. En 1973, la galerie Saint André des Arts expose ses premières séries abstraites à Paris. Sa peinture se situe dans le mouvement de l’abstraction lyrique des peintres américains des années 50. Sur la toile, les mouvements de couleurs s’entrechoquent et se répondent, les formats sont majestueux, parfois 2m50 sur 2m. En 1997, la ville de Saint-Denis organise une rétrospective de son travail sur 25 ans dans sa salle de la légion d’honneur. Depuis 1988, Quentin Van Offel était membre du comité des Réalités Nouvelles où il exposait chaque année. Plusieurs de ses peintures ont été achetées par l’Etat via le Fonds national d’art contemporain ou appartiennent à des collectionneurs privés en France, Belgique, Etats-Unis. En 2004, à un journaliste qui lui posait la question de savoir ce qu’il voulait qu’on retienne de son travail, il répondait : « Je voudrais simplement que l’on retienne de moi que je suis un peintre. Un vrai Peintre. »

Hugo Van Offel, journaliste, 2013

LOUTTRE.B tirant une gravure en 1982 © DR

« Ce qui frappe au premier regard devant les tableaux de Louttre.B, c’est la force de leur évidence, leur immédiateté et le plaisir qu’ils expriment. Louttre.B ne peint pas en partant de concept, projet ou convention de ou sur l’acte de peindre. Il peint du dedans de la peinture. Comme si ce médium était pour lui un mode d’expression aussi naturel pour exprimer l’être au monde, que peut l’être la parole, une procédure aussi simple que le fait de marcher. »

Jean-Paul Blanchet, 2009, (texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2013)

LOUTTRE.B, Arbre-roi, 2012, acrylique sur toile, 150 x 150 cm

« Je crois à la nécessité d'un travail long et régulier. Conceptualiser une œuvre, c'est la figer. Pour moi, c'est la continuité de l'effort qui engendre la conception. J'aimerais avoir des théories, des certitudes ; je ne suis qu'un joueur de colin-maillard. Je redoute de penser les choses autrement qu'avec la main. Je m'étonne de ces artistes qui font agrandir une maquette par d'autres ; ils perdent le meilleur ; ils ont le goût du fruit mais ni le jus ni sa texture. »

Louttre B., 2009

Quentin VAN OFFEL (1929 - 2012)

Quentin VAN OFFEL en 2008 à Paris © DR

Quentin VAN OFFEL, Fenêtre, 2012, acrylique sur toile

« Quentin Van Offel est un peintre d’origine flamande né en France en 1929. Sa première exposition personnelle est organisée par la galerie Georges Giroux à Bruxelles, en 1955. A l’âge de 40 ans, Quentin Van Offel passe de la peinture figurative à la peinture abstraite. En 1973, la galerie Saint André des Arts expose ses premières séries abstraites à Paris. Sa peinture se situe dans le mouvement de l’abstraction lyrique des peintres américains des années 50. Sur la toile, les mouvements de couleurs s’entrechoquent et se répondent, les formats sont majestueux, parfois 2m50 sur 2m. En 1997, la ville de Saint-Denis organise une rétrospective de son travail sur 25 ans dans sa salle de la légion d’honneur. Depuis 1988, Quentin Van Offel était membre du comité des Réalités Nouvelles où il exposait chaque année. Plusieurs de ses peintures ont été achetées par l’Etat via le Fonds national d’art contemporain ou appartiennent à des collectionneurs privés en France, Belgique, Etats-Unis. En 2004, à un journaliste qui lui posait la question de savoir ce qu’il voulait qu’on retienne de son travail, il répondait : « Je voudrais simplement que l’on retienne de moi que je suis un peintre. Un vrai Peintre. »

Hugo Van Offel, journaliste, 2013

2012

Pierre DESCARGUES (1925 - 2012)

Comme le signe de la fin d'une époque, l'ami des Réalités Nouvelles Pierre Descargues nous a quittés. Nous l'avions écouté raconter ses souvenirs du Salon de 1947 dans un dialogue avec Alin Avila pour les 60 ans du Salon Réalités Nouvelles en 2006, ainsi qu'en 2007. Il est l'auteur de nombreuses études générales – dont "L'Art est Vivant" – et de monographies de Fragonard, Goya, Rembrandt, Van Gogh ou Vermeer, comme de Georges Braque, Pol Bury, Hans Hartung, Robert Jacobsen, Fernand Léger, Pablo Picasso, Louis Nallard, Yves Klein, Niki de Saint Phalle ou Jean Tinguely… Journaliste, critique d'art, photographe et écrivain, Pierre Descargues a couvert pendant plus d'un demi-siècle l'actualité artistique contemporaine. Il débute sa carrière de journaliste à l'âge de vingt ans au journal "Arts" en 1945. Il travaille ensuite aux "Lettres Françaises", puis dirige les pages culturelles de "La Tribune de Lausanne" où écrivait également sa femme Catherine Valogne. Il collaborait aussi avec différentes revues : "Plaisir de France", "Connaissance des Arts", "La Gazette des Beaux-Arts", "Artension" ou "Area"... Jusque très récemment, il fut chroniqueur dans la "Nouvelle Revue Française". A vingt-cinq ans, Pierre Descargues est Président du Salon des Jeunes Peintres, avant de fonder plus tard le Salon de la Jeune Sculpture. Dans le même temps, il dirige la Collection "Artistes de ce temps" publiant notamment des études sur Vieira da Silva et Bernard Buffet en 1949. Inoubliable homme de radio, sur France Culture de 1972 à 1997, il a présenté les émissions "Les Après-midi de France Culture", "Les Arts et les gens", "La Tasse de thé"… Là, pendant 25 ans, il fut la voix des arts, communiquant ses enthousiasmes et évoquant les tableaux au point de les rendre présents à ses auditeurs. Alin Avila, aujourd'hui directeur des éditions area, a travaillé à ses côtés pendant près d'une décennie pour l'émission "Les Arts et les gens". Pour les soixante ans du Salon, nous lui avions demandé d'interroger Pierre qui avait visité le salon de 1947. Morceaux choisis recueillis lors d'un entretien croisé au Parc Floral, le 10 avril 2006 :

Alin Avila : Pour fêter ce soixantième anniversaire du Salon Réalités Nouvelles, il m'a semblé judicieux de demander à Pierre Descargues, qui n'a pas vu le premier salon mais qui a vu les suivants : alors, c'était comment ?

Pierre Descargues : D'abord, il y avait 400 tableaux, comme ici environ. On était au Palais des Beaux Arts. En 46-47, on sortait de la guerre, on ne connaissait rien… On découvrait quelque chose de bizarre comme Jean Arp, et on était dans un état de joie incroyable. Vous ne vous rendez pas compte, la liberté… Tout d'un coup, quand on l'a, qu'est-ce que ça change ! La vie est complètement transformée. Il n'y avait pas non plus de bouquins. Le seul qui existait – trois volumes, par Bernard Dorival – était formidable, mais il n'y était question ni de Kandinsky, ni de Mondrian, ni de Klee : c'était clandestin, c'était autre chose… On peut dire qu'on découvrait la peinture "pure". Et il y avait aussi des sculpteurs, Giglioli, Robert Jacobsen, François Stahly, Etienne Martin… ils étaient tous là… Tout d'un coup c'était la liberté qui arrivait !

Alin Avila : Qu'apportait alors le Salon des Réalités Nouvelles dans ce paysage ?

Pierre Descargues : Le paysage était complètement noir ! Que voyait-on dans les galeries ? On trouvait quelques Vlaminck, des paysages sensibles, c'était vraiment la tristesse profonde ! Il nous restait les cartes postales en noir et blanc qui représentaient des paysages hollandais du XVIe siècle, on n'avait rien d'autre… Tout d'un coup il y a Arp, Herbin, Dewasne, Frédo Sidès – il lit les catalogues des deuxième et quatrième Salon Réalités Nouvelles qu'il a apportés –, Del Marle, Bérard, Gleizes, Gorin, Pevsner…

C'est quand même pas mal !

Alin Avila : Ce Frédo Sidès, qui va créer le Salon, on ne le connait pas…

Pierre Descargues : Ce n'était pas un artiste, mais un antiquaire qui se passionnait pour la peinture. En 1949, la galerie Maeght a présenté une exposition consacrée à l'art abstrait. L'exposition a fait scandale. Frédo Sidès s'est élevé contre cette exposition qui prétendait que l'art abstrait descendrait du fauvisme, du futurisme… Mais l'art abstrait n'a pas d'origine ! Il est pur ! Ensuite, il y eut un désordre épouvantable. Jean Arp a démissionné du Salon Réalités Nouvelles. C'était un homme paisible, vous l'avez connu, il ne voulait pas d'histoires et il est reparti dans sa maison à Meudon.

Alin Avila : Félix Del Marle, que vous avez aussi bien connu, était là dès le début : qu'a-t-il apporté ?

Pierre Descargues : Del Marle faisait, je crois, des paysages. Puis, il s'est mis à une peinture pleine d'invention. C'est lui qui était chargé de la sélection des artistes étrangers. Grâce à lui, on a vu arriver les artistes argentins, qu'on n'avait jamais vus. Ils apportaient notamment une nouvelle technique d'encadrement : non plus rectangulaires, ni même ronds, c'étaient des cadres qui se tortillaient, un peu à la mode Louis XV. Il y avait tout d'un coup dans ces cadres dorés, des choses complètement folles.

C'était aussi ça l'art abstrait : découvrir tous les jours des choses qu'on ne connaissait pas.(…) Si quelqu'un dans la salle veut contester tout ce qu'on dit, c'est avec joie… Vous savez, il ne faut pas croire que les critiques et les journalistes sont des gens qui pensent les choses sérieusement ! Ils ont leur propre sensibilité, ils se promènent un peu partout, ils aiment, ils n'aiment pas : c'est comme cela. Il faut toujours douter de ce qu'on aime ou de ce qu'on hait. On est heureux une fois qu'on sait qu'on se trompe sans arrêt. Mais cela n'empêche pas d'aimer.

Alin Avila : Se tromper n'empêche pas d'aimer ?

Pierre Descargues : Ce que vous aimez, c'est une émotion que personne ne peut vous prendre. Vous avez trouvé un tableau formidable : vous repartez avec. Dans la mémoire bien sûr. (…) La seule chose qui compte, c'est que quelqu'un se promène dans la rue, voie en vitrine un tableau, et là, ait un choc. C'est tout. (…) Quand on est devant un tableau, on aime ou on n'aime pas, mais on est libre ! Je disais tout à l'heure qu'après la guerre, après la pression énorme de l'occupation allemande, tout à coup la liberté était là. Et bien que chacun se trouve en état de faire la même chose ! Ah ! Etre tout seul devant un tableau ! (…) Je voudrais encourager les gens à se dire qu'ils ont un espace de solitude à partager avec la peinture. On nous a appris plein de trucs, ce qu'il faut penser de ceci ou de cela… non ! Vous êtes seul, vous ne savez rien. Et c'est merveilleux. C'est comme un amour. Partager ? Non, je ne veux pas partager !

Erik Levesque et Olivier Gaulon, avec le précieux concours d’Alin Avila et Berthe Génévrier

2011

Henri PROSI (1936 - 2010)

« Né le 23 décembre 1936 à Metz, Henri Prosi est décédé le 19 août 2010 dans sa maison de campagne des Deux-Sèvres. Après des études aux Beaux-Arts de Metz, Nancy et Paris, il inscrit ses recherches plastiques à partir des années 70 dans une veine abstraite géométrique. Dès lors, son travail, régulièrement exposé en galeries (Convergence à Nantes, 30 à Paris, Amaryllis à Bruxelles, De Vierde Dimensie à Plasmolen, Konkret Martin Wörn à Sulzburg et depuis plus de dix ans Lahumière à Paris) et dans différents salons (Grands et jeunes d'aujourd'hui par exemple mais surtout Réalités Nouvelles), pouvait s’appréhender formellement, selon ses propres dires, comme un questionnement des “structures”, des “figures” et des “contours”. Mais un fil conducteur semblait guider son cheminement artistique en deçà de cette trilogie catégorielle. Ne s'ingéniait-il pas, effectivement, le plus souvent, à déduire ou instaurer une forme de module, s'amusant ensuite à en mesurer (dans tous les sens du mot) les possibilités combinatoires ? Il choisissait alors d'en présenter quelques exemples ou d'en extraire la combinaison la plus parcimonieuse (cf Popper et J-P Changeux). Plus intelligemment qu'un logiciel graphique et toutes ses utilisations, il pouvait et savait à tout moment redéfinir les lois de construction du tableau, modifiant selon son bon plaisir tantôt le format, tantôt la couleur tantôt le nombre ou l'emplacement des modules, jouant avec subtilité avec ce qui se montrait, s'affirmait et ce qui se cachait, se faisait oublier. Chacune de ses œuvres réinventait une conjugaison du plein et du vide, de la présence et de l'absence.

Il fut donc un artisan d'une abstraction combinatoire, construite, jouée, phénoménale plus que “nouménale”, instantanée, donnée ou imposée. Son cheminement créatif abstrait fut pratique, pragmatique, programmatique ; plutôt “par le bas” se défiant toujours d'une abstraction, “par le haut” (cf Aristote), trop nominaliste, théorique et distanciée. En cela il avait l'humilité et la simplicité des constructeurs patients et déterminés. Cette pratique de l'art et sa connaissance des artistes passés et présents lui permirent de faire un travail remarquable au sein du salon des Réalités Nouvelles où il prit en charge la section géométrique en 1988 à la demande de son ami André Stempfel, et avec les chaleureux encouragements de Jacques Busse, l'un de ses professeurs de l'école des Beaux-Arts de Nancy. De cette section, il en fut, avec quelques complices, tout à la fois le secrétaire, le commissaire d'exposition, “l'agent”, le manutentionnaire, le transporteur, le dépositaire et le “gardien du temple”, se battant bec et ongle pour que celle-ci demeure clairement identifiée et donc séparée. Il participait très activement, très scrupuleusement au choix de chaque nouvel exposant de celle-ci. A l'image de sa démarche picturale il sut instaurer une limite, un champ sans pour autant mépriser ce qui était hors champ, bien au contraire, mais il était un homme et un peintre de la raison et de la mesure, qui ne s'oppose ni à l'imagination, ni à l'invention, mais à l'instinct, à l'ubris. (…) Face à cet activisme forcené et laborieux des innombrables épigones de l'abstraction, Henri Prosi a su, durablement et subtilement, dessiner un autre partage du sensible (cf Jacques Rancière) et nous démontrer que l'art reste un jeu et un plaisir que seuls les plus sérieux peuvent affronter. »

Jacky Ferrand, Décembre 2010, (texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2011)

Raymond PERGET (1925 - 2010)

Raymond Perget a fait des études d'architecture et a connu les “charrettes” propres aux ateliers d'architectes avant de se consacrer totalement à la peinture. Fasciné alors par Van Gogh, Cézanne et Matisse, il en retient la vivacité de la couleur au service d'une figuration qui n'est jamais narrative. Au milieu des années 50, l'abstraction s'impose à lui qui était alors en quête d'une liberté totale dans son travail ; il conserve toutes ses convictions primitives, et, en dépit de son appartenance au groupe “Cortot” (depuis 1952), développe une écriture totalement personnelle. La découverte de Bissière et de Bram van Velde, au milieu des années 60, le bouleverse. Pour gagner encore en spontanéité, il abandonne alors l'huile pour l'acrylique (1971), qui autorise davantage de rapidité. En 1973, Miotte l'introduit au Salon des Réalités Nouvelles ; il en est élu au Comité en 1988. Il est assidu aux réunions, au cours desquelles il défend avec ténacité les peintres qu'il sent proche de lui, et toujours actif lors de l'accrochage du Salon.

Après vingt ans de travail frénétique mené isolément, guidé uniquement de la conviction profonde que seule la solitude est source d'une réelle disponibilité intellectuelle et véritablement créatrice, Raymond Perget se retrouve dans un salon dont l'objectif avoué est la promotion d'un art détaché de tous liens avec la nature. Ce nouvel horizon ne change rien, et il continue de creuser tranquillement son sillon : un espace très lumineux au centre de la toile ou de la feuille de papier kraft jaillissant vers l'intérieur. Et si une sorte d'écriture apparaît de temps à autre, elle ne vient que structurer l'ensemble et en simplifier la lecture. Car l'homme est d'une désarmante simplicité, et son art de peindre, sa méthode l'est tout autant. Tous les matins Raymond Perget gagne, à Meudon, son atelier situé au milieu d'un petit jardin pour se mettre au travail. Planté devant sa toile, il commence, suivant les préoccupations du moment, par poser sa peinture au centre, puis à rayonner jusqu'aux marges extérieures en une gestuelle pleine d'amplitude et jamais réfrénée. Il estime devoir terminer sa toile rapidement et, persuadé qu'il est néfaste de retoucher sa toile, il s'efforce de l'achever dans la journée. Autre jour, autre préoccupation ! La rapidité n'a rien à voir avec l'inspiration subite, tout au contraire. Il faut un schéma général bien ancré à l'esprit et une grande spontanéité dans le geste, l'un ne pouvant aller sans l'autre.

C'est ainsi que naît un monde qui, parfois, le surprend lui-même, et qu'il estime achevé lorsque tout ajout devient superflu. Il se trouve alors devant un paysage intérieur qui doit beaucoup aux lumières du moment, loin de toute prétention à la transmission d'un message : un coup de cœur à l'état pur, la jubilation de peindre. Le schéma originel est a priori assez simple. Comme chez l'énorme majorité de peintres abstraits de culture française, la nature est sous-jacente. Peintre figuratif à l'origine, Perget le reste toute sa vie. Cela évidemment peut surprendre de la part d'un peintre accueilli à bras ouverts aux Salons des Réalités Nouvelles, temple de l'abstraction, dont il fut un membre actif du Comité. Sa seule contrainte fut sans doute de débarrasser sa figuration de tout aspect narratif pour trouver l'essence même de la nature qu'il porte en lui. Il disait – excès de modestie ? – se contenter de peindre son cerisier, et peut-être était-ce vrai. Au-delà d'une forme bien ancrée dans le sol, il y a tous les jeux de lumière qui se manifestent selon l'heure de la journée, le fil des saisons, les ciels, le souffle des vents, sans compter la vision particulière de l'artiste selon l'humeur du moment. C'est là que se trouve Perget.

Solitaire dans un premier temps, sensible à la couleur et à ses vibrations, le bien-fondé de ses convictions et de sa démarche se trouve finalement conforté lors d'une visite à l'exposition rétrospective de Joan Mitchell, en 1994, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, où tous les doutes qu'habitent toujours le créateur sont levés. Au-delà du peintre, l'homme. Et Raymond Perget conduit irrésistiblement à évoquer le compagnonnage. Sans doute à cause de sa gentillesse sans affectation, de sa fidélité en amitié, de son côté bonhomme, il était de ces rares personnes auprès desquelles il faisait bon s'asseoir et discuter, parler de tout et de rien, et se taire sans que quiconque n'éprouve le besoin de rompre le silence. Lui aussi a sa poésie. Il était possible de poursuivre une conversation ébauchée longtemps auparavant sans qu'il soit nécessaire de se perdre en préliminaires. Il parlait avec une extrême gentillesse des quelques peintres qu'il aimait, de ses quelques amis ; il ne cachait pas ses goûts, sa passion pour Granville ou Noirmoutier, pour les grèves découvertes à marée basse. Avec Raymond Perget, on était immédiatement sur l'os, si l'on passe la rusticité de l'expression ; cela n'impliquait nulle brutalité, tout au contraire : il était la douceur personnifiée. Ses amis évoqueront immédiatement sa pipe et son cerisier. Et cela nous ramène dans le petit jardin où est planté son atelier dont les larges baies ouvrent sur les arbres en fleurs. »

Guy Lanoë

Ruggero PAZZI (1927 - 2010)

« Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale / siccome i ciottoli che tu volvi… J'ai souhaité citer ces mots extraits d'un poème de Eugenio Montale car ils évoquent le mieux la quête spirituelle et artistique de Ruggero Pazzi. Son immense désir de dépouillement et d'aller vers l'essentiel pour atteindre une liberté sans limites – avec la dure inflexibilité que cela comporte – était le moteur même de son existence. Italien d'origine, il avait choisi la pierre en particulier pour donner forme à ses rêves. La rude et forte simplicité du matériau – surtout le granit et la pierre volcanique – fascinait son esprit. Epris de synthèse et de netteté, il concevait une structure sculpturale dépouillée aux formes pures et puissantes. Il considérait la sculpture comme une expression naturellement monumentale même dans les compositions les plus réduites.

Ce besoin d'exprimer l'énergie latente des masses, on le retrouve également dans ses gravures et ses dessins aux lignes souples et vibrantes, et où, avec une économie de moyens – la concision qui lui était chère pouvait alors devenir extrême – il suggérait la lumière, l'espace ou le volume. Le dessin avait été depuis toujours sa référence première et sa discipline quotidienne. Jusqu'au bout il a été fidèle à sa vocation qui faisait partie intégrante de sa nature. Sa silencieuse retenue, son austère volonté sous un discret effacement, attiraient autant le regard que l'esprit sur l'homme comme sur son œuvre. »

G.P.

« Né le 23 décembre 1936 à Metz, Henri Prosi est décédé le 19 août 2010 dans sa maison de campagne des Deux-Sèvres. Après des études aux Beaux-Arts de Metz, Nancy et Paris, il inscrit ses recherches plastiques à partir des années 70 dans une veine abstraite géométrique. Dès lors, son travail, régulièrement exposé en galeries (Convergence à Nantes, 30 à Paris, Amaryllis à Bruxelles, De Vierde Dimensie à Plasmolen, Konkret Martin Wörn à Sulzburg et depuis plus de dix ans Lahumière à Paris) et dans différents salons (Grands et jeunes d'aujourd'hui par exemple mais surtout Réalités Nouvelles), pouvait s’appréhender formellement, selon ses propres dires, comme un questionnement des “structures”, des “figures” et des “contours”. Mais un fil conducteur semblait guider son cheminement artistique en deçà de cette trilogie catégorielle. Ne s'ingéniait-il pas, effectivement, le plus souvent, à déduire ou instaurer une forme de module, s'amusant ensuite à en mesurer (dans tous les sens du mot) les possibilités combinatoires ? Il choisissait alors d'en présenter quelques exemples ou d'en extraire la combinaison la plus parcimonieuse (cf Popper et J-P Changeux). Plus intelligemment qu'un logiciel graphique et toutes ses utilisations, il pouvait et savait à tout moment redéfinir les lois de construction du tableau, modifiant selon son bon plaisir tantôt le format, tantôt la couleur tantôt le nombre ou l'emplacement des modules, jouant avec subtilité avec ce qui se montrait, s'affirmait et ce qui se cachait, se faisait oublier. Chacune de ses œuvres réinventait une conjugaison du plein et du vide, de la présence et de l'absence.

Il fut donc un artisan d'une abstraction combinatoire, construite, jouée, phénoménale plus que “nouménale”, instantanée, donnée ou imposée. Son cheminement créatif abstrait fut pratique, pragmatique, programmatique ; plutôt “par le bas” se défiant toujours d'une abstraction, “par le haut” (cf Aristote), trop nominaliste, théorique et distanciée. En cela il avait l'humilité et la simplicité des constructeurs patients et déterminés. Cette pratique de l'art et sa connaissance des artistes passés et présents lui permirent de faire un travail remarquable au sein du salon des Réalités Nouvelles où il prit en charge la section géométrique en 1988 à la demande de son ami André Stempfel, et avec les chaleureux encouragements de Jacques Busse, l'un de ses professeurs de l'école des Beaux-Arts de Nancy. De cette section, il en fut, avec quelques complices, tout à la fois le secrétaire, le commissaire d'exposition, “l'agent”, le manutentionnaire, le transporteur, le dépositaire et le “gardien du temple”, se battant bec et ongle pour que celle-ci demeure clairement identifiée et donc séparée. Il participait très activement, très scrupuleusement au choix de chaque nouvel exposant de celle-ci. A l'image de sa démarche picturale il sut instaurer une limite, un champ sans pour autant mépriser ce qui était hors champ, bien au contraire, mais il était un homme et un peintre de la raison et de la mesure, qui ne s'oppose ni à l'imagination, ni à l'invention, mais à l'instinct, à l'ubris. (…) Face à cet activisme forcené et laborieux des innombrables épigones de l'abstraction, Henri Prosi a su, durablement et subtilement, dessiner un autre partage du sensible (cf Jacques Rancière) et nous démontrer que l'art reste un jeu et un plaisir que seuls les plus sérieux peuvent affronter. »

Jacky Ferrand, Décembre 2010, (texte intégral à retrouver dans le catalogue du Salon 2011)

Raymond PERGET (1925 - 2010)

Raymond Perget a fait des études d'architecture et a connu les “charrettes” propres aux ateliers d'architectes avant de se consacrer totalement à la peinture. Fasciné alors par Van Gogh, Cézanne et Matisse, il en retient la vivacité de la couleur au service d'une figuration qui n'est jamais narrative. Au milieu des années 50, l'abstraction s'impose à lui qui était alors en quête d'une liberté totale dans son travail ; il conserve toutes ses convictions primitives, et, en dépit de son appartenance au groupe “Cortot” (depuis 1952), développe une écriture totalement personnelle. La découverte de Bissière et de Bram van Velde, au milieu des années 60, le bouleverse. Pour gagner encore en spontanéité, il abandonne alors l'huile pour l'acrylique (1971), qui autorise davantage de rapidité. En 1973, Miotte l'introduit au Salon des Réalités Nouvelles ; il en est élu au Comité en 1988. Il est assidu aux réunions, au cours desquelles il défend avec ténacité les peintres qu'il sent proche de lui, et toujours actif lors de l'accrochage du Salon.

Après vingt ans de travail frénétique mené isolément, guidé uniquement de la conviction profonde que seule la solitude est source d'une réelle disponibilité intellectuelle et véritablement créatrice, Raymond Perget se retrouve dans un salon dont l'objectif avoué est la promotion d'un art détaché de tous liens avec la nature. Ce nouvel horizon ne change rien, et il continue de creuser tranquillement son sillon : un espace très lumineux au centre de la toile ou de la feuille de papier kraft jaillissant vers l'intérieur. Et si une sorte d'écriture apparaît de temps à autre, elle ne vient que structurer l'ensemble et en simplifier la lecture. Car l'homme est d'une désarmante simplicité, et son art de peindre, sa méthode l'est tout autant. Tous les matins Raymond Perget gagne, à Meudon, son atelier situé au milieu d'un petit jardin pour se mettre au travail. Planté devant sa toile, il commence, suivant les préoccupations du moment, par poser sa peinture au centre, puis à rayonner jusqu'aux marges extérieures en une gestuelle pleine d'amplitude et jamais réfrénée. Il estime devoir terminer sa toile rapidement et, persuadé qu'il est néfaste de retoucher sa toile, il s'efforce de l'achever dans la journée. Autre jour, autre préoccupation ! La rapidité n'a rien à voir avec l'inspiration subite, tout au contraire. Il faut un schéma général bien ancré à l'esprit et une grande spontanéité dans le geste, l'un ne pouvant aller sans l'autre.

C'est ainsi que naît un monde qui, parfois, le surprend lui-même, et qu'il estime achevé lorsque tout ajout devient superflu. Il se trouve alors devant un paysage intérieur qui doit beaucoup aux lumières du moment, loin de toute prétention à la transmission d'un message : un coup de cœur à l'état pur, la jubilation de peindre. Le schéma originel est a priori assez simple. Comme chez l'énorme majorité de peintres abstraits de culture française, la nature est sous-jacente. Peintre figuratif à l'origine, Perget le reste toute sa vie. Cela évidemment peut surprendre de la part d'un peintre accueilli à bras ouverts aux Salons des Réalités Nouvelles, temple de l'abstraction, dont il fut un membre actif du Comité. Sa seule contrainte fut sans doute de débarrasser sa figuration de tout aspect narratif pour trouver l'essence même de la nature qu'il porte en lui. Il disait – excès de modestie ? – se contenter de peindre son cerisier, et peut-être était-ce vrai. Au-delà d'une forme bien ancrée dans le sol, il y a tous les jeux de lumière qui se manifestent selon l'heure de la journée, le fil des saisons, les ciels, le souffle des vents, sans compter la vision particulière de l'artiste selon l'humeur du moment. C'est là que se trouve Perget.

Solitaire dans un premier temps, sensible à la couleur et à ses vibrations, le bien-fondé de ses convictions et de sa démarche se trouve finalement conforté lors d'une visite à l'exposition rétrospective de Joan Mitchell, en 1994, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, où tous les doutes qu'habitent toujours le créateur sont levés. Au-delà du peintre, l'homme. Et Raymond Perget conduit irrésistiblement à évoquer le compagnonnage. Sans doute à cause de sa gentillesse sans affectation, de sa fidélité en amitié, de son côté bonhomme, il était de ces rares personnes auprès desquelles il faisait bon s'asseoir et discuter, parler de tout et de rien, et se taire sans que quiconque n'éprouve le besoin de rompre le silence. Lui aussi a sa poésie. Il était possible de poursuivre une conversation ébauchée longtemps auparavant sans qu'il soit nécessaire de se perdre en préliminaires. Il parlait avec une extrême gentillesse des quelques peintres qu'il aimait, de ses quelques amis ; il ne cachait pas ses goûts, sa passion pour Granville ou Noirmoutier, pour les grèves découvertes à marée basse. Avec Raymond Perget, on était immédiatement sur l'os, si l'on passe la rusticité de l'expression ; cela n'impliquait nulle brutalité, tout au contraire : il était la douceur personnifiée. Ses amis évoqueront immédiatement sa pipe et son cerisier. Et cela nous ramène dans le petit jardin où est planté son atelier dont les larges baies ouvrent sur les arbres en fleurs. »

Guy Lanoë

Ruggero PAZZI (1927 - 2010)

« Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale / siccome i ciottoli che tu volvi… J'ai souhaité citer ces mots extraits d'un poème de Eugenio Montale car ils évoquent le mieux la quête spirituelle et artistique de Ruggero Pazzi. Son immense désir de dépouillement et d'aller vers l'essentiel pour atteindre une liberté sans limites – avec la dure inflexibilité que cela comporte – était le moteur même de son existence. Italien d'origine, il avait choisi la pierre en particulier pour donner forme à ses rêves. La rude et forte simplicité du matériau – surtout le granit et la pierre volcanique – fascinait son esprit. Epris de synthèse et de netteté, il concevait une structure sculpturale dépouillée aux formes pures et puissantes. Il considérait la sculpture comme une expression naturellement monumentale même dans les compositions les plus réduites.

Ce besoin d'exprimer l'énergie latente des masses, on le retrouve également dans ses gravures et ses dessins aux lignes souples et vibrantes, et où, avec une économie de moyens – la concision qui lui était chère pouvait alors devenir extrême – il suggérait la lumière, l'espace ou le volume. Le dessin avait été depuis toujours sa référence première et sa discipline quotidienne. Jusqu'au bout il a été fidèle à sa vocation qui faisait partie intégrante de sa nature. Sa silencieuse retenue, son austère volonté sous un discret effacement, attiraient autant le regard que l'esprit sur l'homme comme sur son œuvre. »

G.P.

2010

Marcel PETIT (1926 - 2009)

« Marcel Petit est mort dans la nuit du 13 au 14 août 2009. C'était un grand sculpteur. Il avait 83 ans. Chaque jour dans le monde, des yeux se posent, découvrent, s'interrogent, rêvent devant ses pierres monumentales. En Chine, à Shanghai, à Pékin, en Suède, en Egypte, en Israël, au Canada, à Sénart ou Vincennes, entre lumière qui se lève et ombre qui enveloppe, ses pierres vivent. (…) Marcel Petit était mon ami. Il est né à Aix-en-Provence et dès les bancs de l'école, puis du lycée, nos vies se sont accompagnées, dans un dialogue où perçait toujours entre les mots l'exigence ascétique d'une recherche, d'une voie, le choix d'une vie, quoi qu'il en coûte. Je l'ai vu pendant des semaines sur un échafaudage, en plein soleil, burin et masse en mains, face à un bloc de granit de plusieurs tonnes, frapper inlassablement à petits coups, s’arrêter, regarder un long moment, silencieux, évaluer une courbe, ses doigts glissant sur la pierre pour la sentir, lui parler, puis recommencer. J'ai vu aussi, dans une fonderie d'art, son œil, inquiet, avide, gourmand, fataliste, suivant geste après geste le démoulage d'une œuvre en bronze, la découvrir, se reculer, fermer à demi les paupières, sourire, puis regarder autour de lui, interrogatif. Les sculpteurs ne sont pas médiatiques, encore moins médiatisés.

Plus tard,peut-être…

Marcel Petit était secret, pudique, il fuyait plutôt ceux qui s'intéressaient à lui, ça le dérangeait, venait perturber la relation mystérieuse entamée depuis si longtemps avec la pierre. Il y a peu d'années, le Ministère de la Culture d'Egypte a eu l'idée d'organiser un symposium de sculptures monumentales en faisant appel à sept grands noms de la sculpture internationale. Marcel Petit a été de ceux-là. En aval du barrage d'Assouan il existe une carrière de plusieurs kilomètres constituée par le granit accumulé pendant des millénaires par les eaux du Nil. Les sculptures des temples égyptiens de la haute époque sortent de cette carrière. Les sept sculpteurs, chinois, indien, américain, canadien, ivoirien… devaient choisir un bloc et, sur place et pendant deux mois, donner forme à un pan de leur imaginaire. Malgré ses réticences, sans-doute à cause de notre amitié, Marcel Petit a accepté que je le suive. J'ai fait un film pour Arte et sous l'œil de la caméra une œuvre est née. Son auteur nous a fait partager, avec des mots et pas seulement des gestes, des bribes de son dialogue intérieur avec la pierre. Au cœur de la Nubie, dans une lumière éblouissante, son œuvre est venue rejoindre d'autres œuvres dans l'immense musée à ciel ouvert qui domine le barrage d'Assouan et la vallée du Nil. A sa juste place. »

Ange CASTA, août 2009.

2007

Marcel BOUQUETON (1921 - 2006)

« Marcel Bouqueton, né à Constantine, se lie au lycée de Bône avec Fiorini, à Alger avec Nallard – ils exposent ensemble dès 1940 – et à l'Ecole des Beaux-Arts avec Maria Manton. Après trois années de guerre, il fréquente en 1946 les Beaux-Arts de Paris et rentre en Algérie. En 1953, il s'installe dans la région parisienne puis à Paris, retrouve ses premiers compagnons, se lie avec Chastel et Bissière. “Par le biais de la représentation humaine très épurée”, Bouqueton se détourne à partir de 1952 de toute figuration, s'engage dans l'exploration des capacités de son langage. Autour de 1955, il pulvérise les cadastres qui sous-tendaient l'équilibre de ses constructions et, en un infléchissement de son écriture, ses toiles se font parois frémissantes sur lesquelles commencent de monter les effluves de quasi-paysages nés du seul foisonnement des formes. “Après une vingtaine d'années d'expérimentation dans le non-figuratif, mes recherches actuelles visent à recréer, toujours avec une base d'abstraction, un espace identifiable où sont suggérés natures mortes, paysages et personnages”, confiera-t-il.

A partir de 1965 resurgit en sa peinture la figure humaine au milieu d'indiscernables cruches, tasses ou assiettes, errantes à la lisière de leur identité. Nulle anecdote. Dans un climat d'irréalité, rien ne se passe sur ses toiles, aucun autre événement que, soudainement à vif, l'être quotidien des êtres. Sur la fin des années 80 la peinture de Bouqueton retrouve, en la renouvelant, sa dimension paysagiste. Etendues solaires, intérieurs plus intimes ou bien encore multiples articulations des deux espaces, elle surprend les signes, couleurs et formes, qui en amorcent l'évocation au plus fort de leur tension, immobilise le regard à l'instant où il commence à peine de distinguer choses et figures. Sur ses toiles dont les gammes montent en intensité, l'espace s'illimite, dans la décennie suivante, sous les lumières d'une incandescente sur-Méditerranée. Déferlant en rafales rougeoyantes, suspendu en une continuelle naissance au seuil de sa reconnaissance, Bouqueton découvre un monde sauvage, encore indécis, à jamais incertain, antérieur et étranger aux repères sécurisants de la perception spontanée. Par des moyens purement plastiques c'est, constamment exorcisé par l'habitude d'exister, “le fantastique ordinaire du visible” qu'il donne alors à entrevoir. Droit et rigoureux, discret, chaleureux et généreux, chez Marcel Bouqueton, mort le 11 août dernier à Fayence, l'homme, ennemi de toutes les complaisances et fidèle en amitié vraie, était à l'image du peintre. Avec lui, c'est l'un de ses plus anciens piliers que perd le Salon des Réalités Nouvelles où il exposait pour la première fois en 1956, ne cessant chaque année d'y participer durant un demi-siècle. »

Michel-Georges BERNARD

2006

Alexandre-Robert RIGAUT (1936 - 2005)

« Rigaut appartenait à cette génération d’artistes ayant traversé la seconde moitié du XXe siècle au contact étroit des métiers. Pendant quelques années, il exerça celui de styliste en carrosserie automobile – créant des prototypes de voitures de sport. Plus tard, il passa indifféremment de la sculpture à la réalisation de pièces d’orfèvrerie, de mobilier, d’ornements en tôle repoussée, et à la ferronnerie d’art – en toute connaissance des savoir-faire correspondants. Il parlait volontiers de ses grands-pères, d’origine germanique et flamande respectivement, tous deux artistes. Du grand-père paternel, sculpteur sur bois, il avait appris les rudiments de son art dès l’âge de huit ans.

Dans l’environnement culturel de sa Flandre natale, le jeune homme entre à seize ans à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille. Elevé dans le culte du bel objet par un beau-père ingénieur qui le pousse à apprendre un vrai métier, il s’inscrit parallèlement en cours du soir dans un centre d’apprentissage. Parmi tous les matériaux, il opte alors pour le métal qui correspond le mieux à son tempérament et à sa rigueur précoce. Délaissant la statuaire de ses débuts, l’artiste donne libre cours à son expression personnelle à partir de 1959. Venu s’établir à Paris à l’âge de vingt-cinq ans, il se cantonne désormais dans l’abstraction. Rigaut maîtrisait le façonnage des métaux, comme très peu de sculpteurs de son époque. La découpe, le martelage, le soudage et le polissage de la tôle d’Inox en particulier n’avaient pas de secret pour lui.

Dessinant des volumes fermés aux lignes tendues, il était capable de simuler la déformation, comme par une sorte de pliage imaginaire, d’une figure géométrique simple, un cône par exemple, sans que l’état de surface paraisse avoir été altéré par cette mutation de la forme. Là où l’on aurait attendu une tôle froissée ou déchiquetée par les efforts subis, on était surpris de découvrir des surfaces continues, impeccablement lisses et satinées. La pureté des lignes et la qualité de la finition étaient presque troublantes, ainsi matérialisées dans des figures subissant de telles déformations apparentes. Rigaut puisait des thèmes d’inspiration dans des événements marquants de son temps, collant son regard inquiet sur la réalité. Fort d’une vision planétaire, porteur d’un souci d’humanité et de responsabilité, doté d’une sensibilité à fleur de peau, l’artiste aura finalement sublimé la noirceur du monde dans une œuvre d’une netteté parfaite. L’acier que Rigaut profilait et polissait avec tant de soin reflétait la pureté de ses idéaux. »

Dominique Dalemont, auteur du livre les sculpteurs du métal, SOMOGY Editions d’Art, Paris, à paraître en avril 2006.

Hervé ROZENTAL (1963 - 2005)

« Le décès d’Alexandre Rigaut, ton ami, t’avait laissé désemparé. “Nous avions tant de choses à faire ensemble”, m’avais-tu confié. Le désir de faire ensemble, de partager, te poussait à explorer les lieux d’un enrichissement, d’un rebondissement. Toujours, tu te lançais dans la rencontre, plasticiens, écrivains ou chorégraphes, tu aimais frotter ton monde à d’autres questionnements. Tu militais pour que l’art aille à la rencontre des hommes, de chacun et de tous. Ainsi, depuis plus de quinze ans, tu offrais ton expérience, ta fougue, ton attention aux enfants des écoles, à ceux des banlieues. “Si un seul d’entre eux, me disais-tu, si un seul d’entre eux sent s’éveiller le goût de créer, je n’aurai pas perdu mon temps.” Ensemble, vous vagabondiez vers des territoires nouveaux, tu te mettais à leur écoute, ils te plébiscitaient.

Fort de la même implication, au sein du comité des Réalités Nouvelles, tu avais à cœur d’être à l’écoute, juste à l’écoute des artistes et des frémissements. Inspiré par la danse, le spectacle vivant, amoureux du mouvement, tu étais en quête du geste, le geste qui transcrirait dans l’espace la fulgurance de ta pensée. Le geste a fait de toi un sculpteur-calligraphe. “Le calligraphe joue la synergie du texte et du mouvement, le sculpteur l’inscrit dans l’espace”, écrivais-tu. C’était toujours un suspense pour moi de te voir partir à la conquête du volume, chercher l’équilibre des pleins et des vides, traquer la lumière jusqu’à ce qu’elle emporte le mot et franchisse le seuil du message.

Tu étais fondé par ta sculpture, traversé par tant d’idées que je me sens cruellement privée de tout ce que je ne verrai pas surgir de ce sens de créer, inaltérable et impérieux, qui engageait toute ta vie. Tu voyais loin et c’est dans ce long cours qu’il faut chercher l’articulation de ton œuvre, chaque sculpture n’existant pour toi que dans ce qu’elle racontait des flux d’une recherche inlassable, et plus encore dans ce qu’elle préfigurait d’un futur en perpétuelle délibération. Homme-artiste – il me paraîtrait incongru de dissocier l’un de l’autre – tu as su développer un profil aigu, grave et insouciant, insolite, indomptable, pourvu d’une qualité rare, celle de ne pas avoir peur de ton talent. A moi qui te regardais évoluer dans l’intime, témoin privilégié d’un élan, d’une trajectoire, tu semblais guidé par une boussole intérieure. Tu savais où tu allais. Sculpteur-calligraphe, c’était là ta singularité, singularité que tu vivais à chaque instant comme une aventure, la plus belle des aventures. Tu en avais fait ta mission. Tu n’as pas eu le temps, hélas, d’en saisir toute la portée. »

Florence Toussan Rozental